1. 装備品安定製造等確保事業とは

防衛装備庁HP「防衛生産基盤強化法について」より

https://www.mod.go.jp/atla/hourei_dpb.html

1.1 背景と目的

近年、国際情勢の変化やサプライチェーンの脆弱性が顕在化する中で,防衛装備品の安定的な製造・供給体制の確保が重要な課題となっています。これに対応するため,防衛省は「防衛生産基盤強化法」に基づき,装備品の製造等を行う事業者が安定的な製造等を確保するための取組(特定取組)を計画し,防衛大臣の認定を受けることで,必要な経費を国が支払う制度を創設しました。

1.2 特定取組の4類型

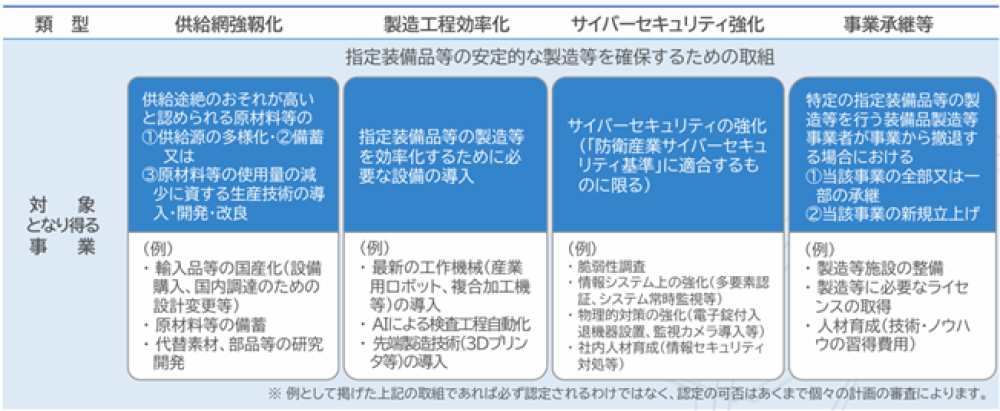

本事業では、以下の4つの類型の取組が対象となります。

供給網強靱化

原材料や部品の供給が途絶するリスクに対応するため,供給源の多様化や備蓄,代替素材の研究開発等を行います。

製造工程効率化

最新の製造設備の導入やAIによる検査工程の自動化,3Dプリンタの活用等により,生産性の向上を図ります。

サイバーセキュリティ強化

情報システムの脆弱性調査や多要素認証の導入,物理的対策の強化等により,情報セキュリティを強化します。

事業承継等

事業者の撤退や倒産による供給途絶リスクに対応するため,事業の承継や新規立ち上げを支援します。

2. 対象事業者と装備品等

2.1 対象事業者

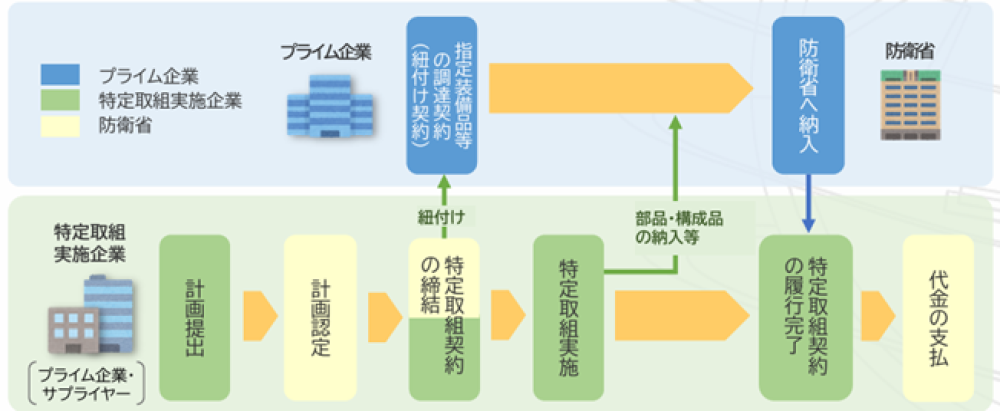

本事業の対象となるのは,防衛省が指定する装備品等の製造等を行う事業者です。

防衛省と直接契約を締結しているプライム企業

プライム企業等に部品や構成品を供給する,又は役務を提供するサプライヤー企業

2.2 指定装備品等

指定装備品等とは,自衛隊の任務遂行に不可欠であり,特定の事業者による製造等が停止された場合に調達に支障が生ずるおそれがある装備品等を指します。

(武器,弾薬類,車輌,船舶,航空機,無人機,宇宙機器,通信電子器材,情報システム,施設器材,需品など)

3. 事業計画の認定と特定取組契約

3.1 事業計画の認定

事業者は特定取組を実施するための計画(装備品安定製造等確保計画)を作成し,防衛装備庁に提出します。防衛大臣が当該計画を認定することで,特定取組契約の締結が可能となります。

3.2 特定取組契約

認定を受けた事業者は,防衛装備庁と特定取組契約を締結し,特定取組を実施します。なお契約金額は,計画に基づく経費総額を基本として,必要となる経費について商議を通じて決定されます。

4. 申請手続き

4.1 手続きの流れ

事業者は防衛装備庁が公表する募集要項に従い、事業計画等の必要となる書類を作成・提出します。防衛装備庁ではこの提出された申請書について全ての書類が揃い,誤った記載などの不備がないことを確認した後,原則毎月20日締めで受け付けが行われます。

防衛装備庁HP「装備品安定製造等確保計画認定申請 募集要項」より

https://www.mod.go.jp/atla/hourei/hourei_dpb/02_kyoka_boshuyoko_antei_r070507.pdf

4.2 特定取組契約

契約商議(特定取組の対象となる経費)

防衛装備庁HP「装備品安定製造等確保計画認定申請 募集要項」より

https://www.mod.go.jp/atla/hourei/hourei_dpb/02_kyoka_boshuyoko_antei_r070507.pdf

ただし,単なる老朽更新や増産対策のための設備導入,専用治工具等の装備品調達の初度費契約の対象となるもの,特定取組の実施期間外に発生する経費等は対象となりません。

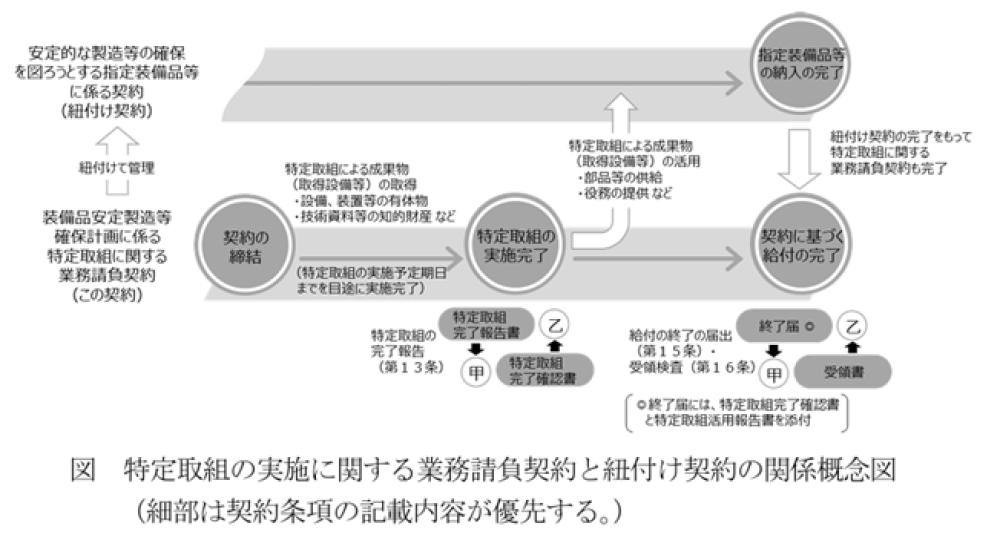

契約履行

特定取組契約に基づき,特定取組を実施し,紐付け契約(特定取組の成果を活用するものとして特定取組契約に紐付ける指定装備品等の調達契約)の納入が完了したことを確認した後に,代金の支払が行われます。また特定取組が研究開発や調査研究に係るものである場合は,成果報告書の提出をもって履行完了とし,支払が行われます。

なお前受金の制度もありますが,予算次第となっているため,希望する場合は,認定を受ける時点で防衛装備庁のご担当者への相談が必要になります。

防衛装備庁HP「装備品安定製造等確保計画に係る特定取り組みに関する業務請負契約条項」

https://www.mod.go.jp/atla/hourei/hourei_dpb/02_kyoka_keiyakujoko_tokutei_r070115.pdf

契約後の防需活用割合の実績報告(特約がある場合)

特定取組契約に基づき取得した設備等を民需と共用する場合には、特約条項を付し、履行完了後5年間,各会計年度ごとに防需活用割合の実績を報告します。

なお報告された防需活用割合の実績の平均値(実績割合)が,認定された計画における防需活用割合(認定割合)を 10%ポイント以上下回る取得設備等がある場合,実績割合と認定割合の差のうち,事業者に帰責性がある割合(責任割合)を当該取得設備等の取得価格に乗じた額について返納することとなります。

その他契約で押さえておきたいポイント

本制度は補助金ではないため,特定取組に係る経費を受け取ることができます

特定取組契約の成果である設備や装置,プログラムなどの知的財産等の所有権及び独占排他的に使用する権限を取得することはできます

(ただし,防衛装備庁等は該社または該社をサプライヤとする事業者との契約において無償で使用する権利を有します)認定割合100%の計画について,契約履行の後に民需へ活用する場合,防需活用割合の実績を報告するための確認書を防衛装備庁と取り交わすことになります

5. まとめ

「装備品安定製造等確保事業」は,防衛装備品の安定的な製造・供給体制を確保するための重要な制度です。この制度を活用できる対象はプライム企業と,それを支えるサプライヤー企業です。本制度の特定取組を通じて,供給網の強靱化や製造工程の効率化など,今抱えている課題の解決に取り組むことで,防衛力そのものである防衛産業の一翼を担う企業としての役割を果たすとともに,自社の競争力強化にもつなげることができます。

本制度の活用を検討したいが,自社の取組が認定要件に該当するかどうか知りたい,これまで防衛装備庁と直接契約をしたことがないので,認定手続きや契約のスキームがよくわからない等,ご懸念やご不明点があれば,こちらの窓口までご相談ください。